判例編17:公正証書遺言が無効になる場合を【司法書士が解説】

状況

太郎さんは「公正証書遺言」を作成するため、花子さんに頼んで公証役場と打ち合わせをしてもらいました。

公証人は太郎さんが入院中の病院に訪問し、公正証書遺言を作成しました。

ところが、太郎さんは公証人との面談時、すでにこん睡状態でした。

公証人は太郎さんに遺言の内容を確認し、太郎さんは頷いただけでした。

太郎さんの相続人である一郎さんは、この公正証書は遺言者の口述を筆記したものではないので、遺言は無効だと主張しました。

公正証書遺言の作成方法は、民法969条にあり、

①証人2人以上の立ち合い。

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること。

③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押すこと。

⑤公証人が署名印をおすこと。

とあります。

結果

今回の場合、「口述をしたとは言えない」こと、「遺言者の判断能力が低下していた」こと、「公証人の質問を理解していたか疑わしい」ことなどから裁判所はこの遺言を無効と判断しました。

最近、遺言を作成する方が多くなってきましたが、認知症や判断能力の低い方の遺言は公証人にも慎重になっており、公証役場によっては医師に判断能力の有無の診断書を求めるところもあります。

遺言者の相続人などが公証役場と打ち合わせをして、遺言当日に公証人が遺言者と会う場合、相続人が勝手に遺言の内容を決めている可能性もあるので、

遺言者は遺言の趣旨をしっかり理解しているかどうか、公証人は色々と質問したりお話を聞いたりするようです。

遺言の作成は、ご自身が元気なうちにしておくことが、後々のトラブルを回避することになりますので、遺言を考えている方は、早めに準備を進めるとよいですね。

当事務所でも遺言の書き方のアドバイスや公正証書遺言のための公証役場との調整などもさせていただいておりますので、遠慮なくご相談くださいませ。

今回の参照判例:最2判昭和51年1月16日家月28巻7号25項

公正証書遺言が無効になるケースとは?

公正証書遺言の作成の方法については、先ほど解説したとおり、①2名以上の証人が立ち合い、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押し⑤公証人が署名印をおすこと が必要です。

これらの条件が満たされない場合に公正証書遺言でも無効になるケースがあります。

具体的には以下の2つがよくあるケースです。

ケース1:証人になれない人が立ち合いしていた場合

公正証書遺言を作成する際には証人が必要となりますが、以下に挙げる人は証人になれません。

-

未成年者

-

推定相続人(将来、相続人になると推定される人)とその配偶者および直系血族

-

遺言によって財産を取得する人(受遺者)とその配偶者および直系血族

-

公証人の配偶者および四親等内の親族

-

公証役場の職員

上記に該当する人が証人になっていた場合や、2名以上の証人の立ち合いがなかった場合は、公正証書遺言であっても無効になるので、注意が必要です。

ケース2:遺言能力がなかった場合

公正証書遺言は公証人によって作成されますが、遺言内容は遺言者から口頭で伝えられます。

2人以上の証人もいるため、遺言能力がない状態で作成されることはあまり考えられませんが、遺言者の認知症に気付かず作成されるケースもゼロではありません。

医師以外が認知症を判定するのは難しいため、公正証書遺言が無効になる場合も十分にあると理解しておきましょう。

今回の事例に関する当事務所のサービス

こんな場合は遺言を遺しましょう!

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは 097-538-1418 になります。

お気軽にご相談ください。

遺言関連

|

遺言書作成サポート(自筆証書) |

50,000円~ |

|---|---|

|

遺言書作成サポート(公正証書) |

50,000円~ |

|

証人立会い |

10,000円/名 |

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

遺言執行費用

|

遺産評価総額 |

遺産額の1.0% |

|---|

※遺産額に関わらず、報酬は最低40万円からとなります。

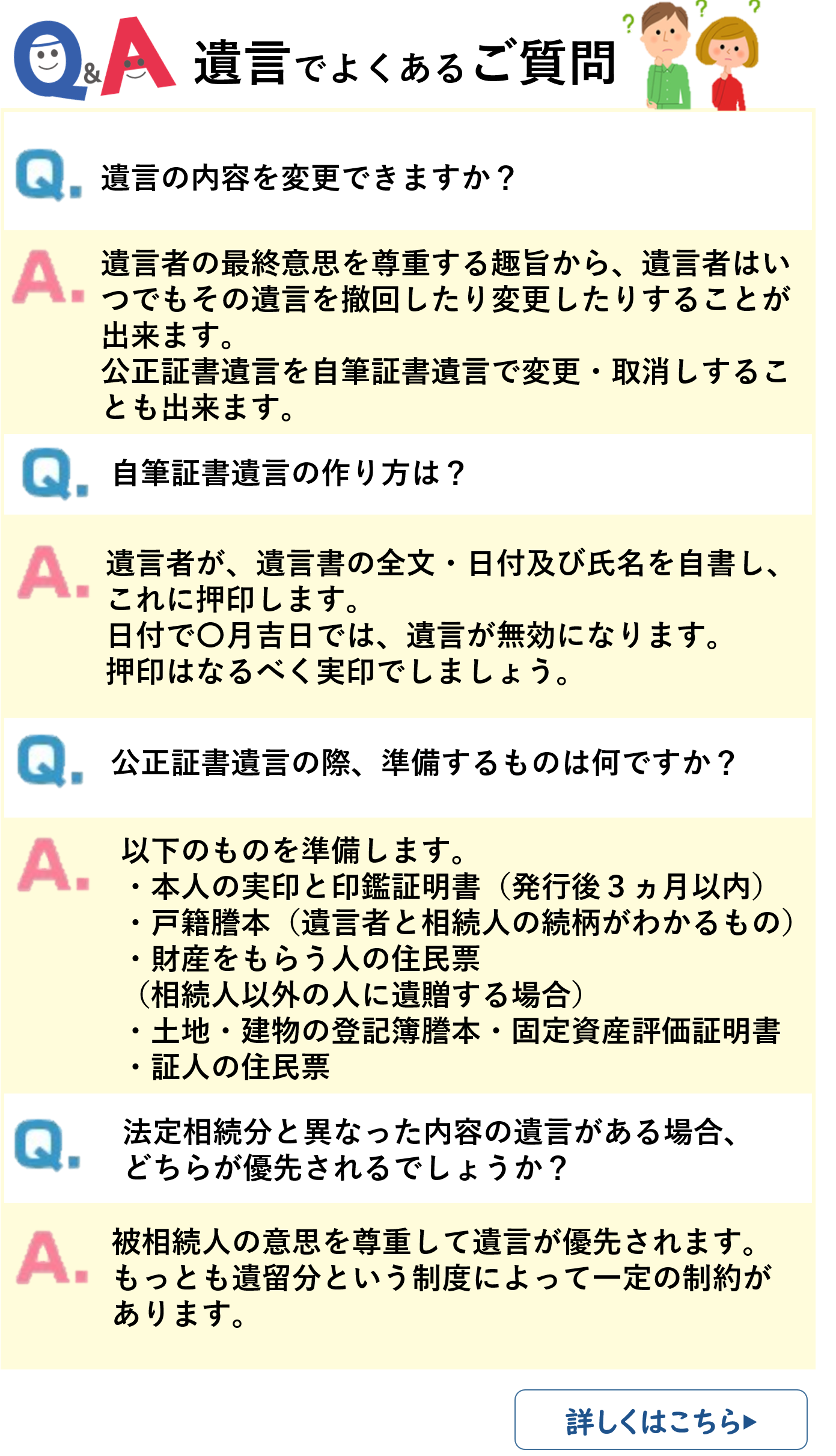

遺言でよくあるご質問

- 判例編1:相続人が押印した遺言書と相続欠格!?【司法書士が徹底解説!】

- 判例編2:遺言書を破棄・隠匿したら相続欠格になるか

- 判例編3:夫が亡くなり親族と姻族関係を終了したが、祭祀を引き継げるのか?

- 判例編4:占有は相続できるのか?【司法書士が徹底解説!】

- 判例編5:慰謝料の相続

- 判例編6:生命保険と相続

- 判例編7:賃料の相続【遺産分割について司法書士が徹底解説!】

- 判例編8:現金の相続【遺産分割協議について司法書士が徹底解説!】

- 相続財産調査】銀行への取引履歴の開示請求/不動産・預金の調べ方

- 判例編10:婚外子の相続分

- 判例編11:生命保険の特別受益

- 判例編12:相続放棄の熟慮期間の起算点

- 判例編13:成年後見人が特別縁故者になれるのか?【相続のキホンを徹底解説!】

- 判例編14:認知症と遺言

- 判例編15:添え手遺言

- 判例編16:自筆証書遺言の印鑑

- 判例編17:公正証書遺言が無効になる場合を【司法書士が解説】

- 判例編18:共同遺言