判例編1:相続人が押印した遺言書と相続欠格!?【司法書士が徹底解説!】

状況

亡くなった夫の自筆証書遺言に押印がなかったので、妻が押印してしまいました。

さて、どのようなことになるでしょうか??

まず、その遺言が有効かどうか?ですね。

遺言が偽造・変造された場合、無効であり、他の相続人は遺言無効確認訴訟を提起することになります。

刑法上は、有印私文書偽造罪にあたる可能性もあります。

その後、妻はその遺言が自分に不利になると思い、遺言無効の裁判を提起しました。

そこへ先妻の子が、偽造した者は相続欠格者だと主張したのです。

さて、妻は相続欠格にあたるのでしょうか??

相続欠格になると、相続人ではなくなりますので相続することはできません。

相続欠格は民法891条に記載されていますが、その5号で、「相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」とあり、今回のケースに当たるのではないかと推測されます。

しかし、今回の判例では、被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でした行為の場合は、相続欠格者とはしませんでした。

ん?ちょっと分かりにくいですね。

民法上、「偽造したら相続欠格」とあるのに。。。

つまり、押印だけなら、偽造とまではいかないということでしょうかね。

この判例は、妻のひとり芝居のような感じがしますね。

自筆証書遺言は、要件をしっかり整えて間違いがないように作成しましょう。

また相続人も絶対手を加えないことですね。

不安な場合は、公正証書遺言がお勧めです。

当事務所では、「遺言の書き方のアドバイスや公正証書遺言作成のお手伝い・遺言の検認手続き・相続手続き」など幅広く取り扱っておりますので、遠慮なくご相談くださいね。

今回の参照判例:最2判昭和56年4月3日民集35巻3号431項

相続欠格とは

続欠格(そうぞくけっかく)とは、特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことで、遺贈を受けることも出来なくなりますが、欠格者の子は代襲相続が可能になります。

相続欠格になる場合の5つのパターンとは

1.故意に被相続人又は同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合

1つ目のパターンは、遺産目当てや家族間のトラブルなど被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとした罪で刑に処せられた場合です。

理由に限らずに被相続人や他の相続人を殺害したり殺害を企てた場合、相続欠格に該当します。

この項目に関して注意が必要な点があります。

民法の条文にある通り相続欠格が適用されるのは、「故意」に殺害を行なった場合です。過失によって被相続人や他の相続人を死に至らしめてしまった場合は、相続欠格には当たらず相続を行うことができます。

2.被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合

相続欠格になる2つ目のパターンは、被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告発や告訴しなかった場合です。

ただし、殺害されたことを知っていた者が子供や精神疾患を患っているなど、判断能力に欠けている場合には相続欠格は適用されません。

また、殺害を行なった人が自分の直系の血族だった場合や配偶者だった場合は、殺害されたことを告発していなかったとしても相続欠格は適用されません。

直系の血族とは、自分の直接の親や子供、孫のことを言います。

3.詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた場合

被相続人が遺言や、遺言の取り消し・変更を考えていることを知り、それを詐欺や恐喝で妨害すると、相続欠格になります。

4.詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合

もちろん、実際に被相続人に詐欺や脅迫を利用し、遺言・取り消し・変更させることも相続欠格になります。例えば、息子Aが父親に刃物を突き付け「『私の遺産の半分は息子Aに相続する』と書け」と、脅迫することです。

5.被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合

遺言書を発見した際に、この遺言書があると自分が不利になると考え、遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽することも相続欠格になります。

相続欠格になってしまった場合どう対処したらいいか?

上記のような行為を行い相続欠格となってしまった場合、相続欠格を取り消すことはできるのか疑問に感じることもあるかと思います。

一度相続欠格になってしまった場合、相続欠格の取り消しは出来ないと考えられています。

しかし、被相続人に宥恕(ゆうじょ=許してもらうと同義)してもらうことで、再度相続人に認められたケースがあります。

(広島家裁呉支部平成22年10月5日審判)

ただし、こういった判例が出ているものの相続欠格者が宥恕されることで相続欠格が取り消されるのかどうかは、専門家でも意見が分かれている状態です。

宥恕を受けることができれば必ず相続の資格を得られると言うわけではないので、もしあなたが相続欠格の取り消しを行いたい場合は弁護士に相談をすると良いでしょう。

今回の事例に関する当事務所のサービス

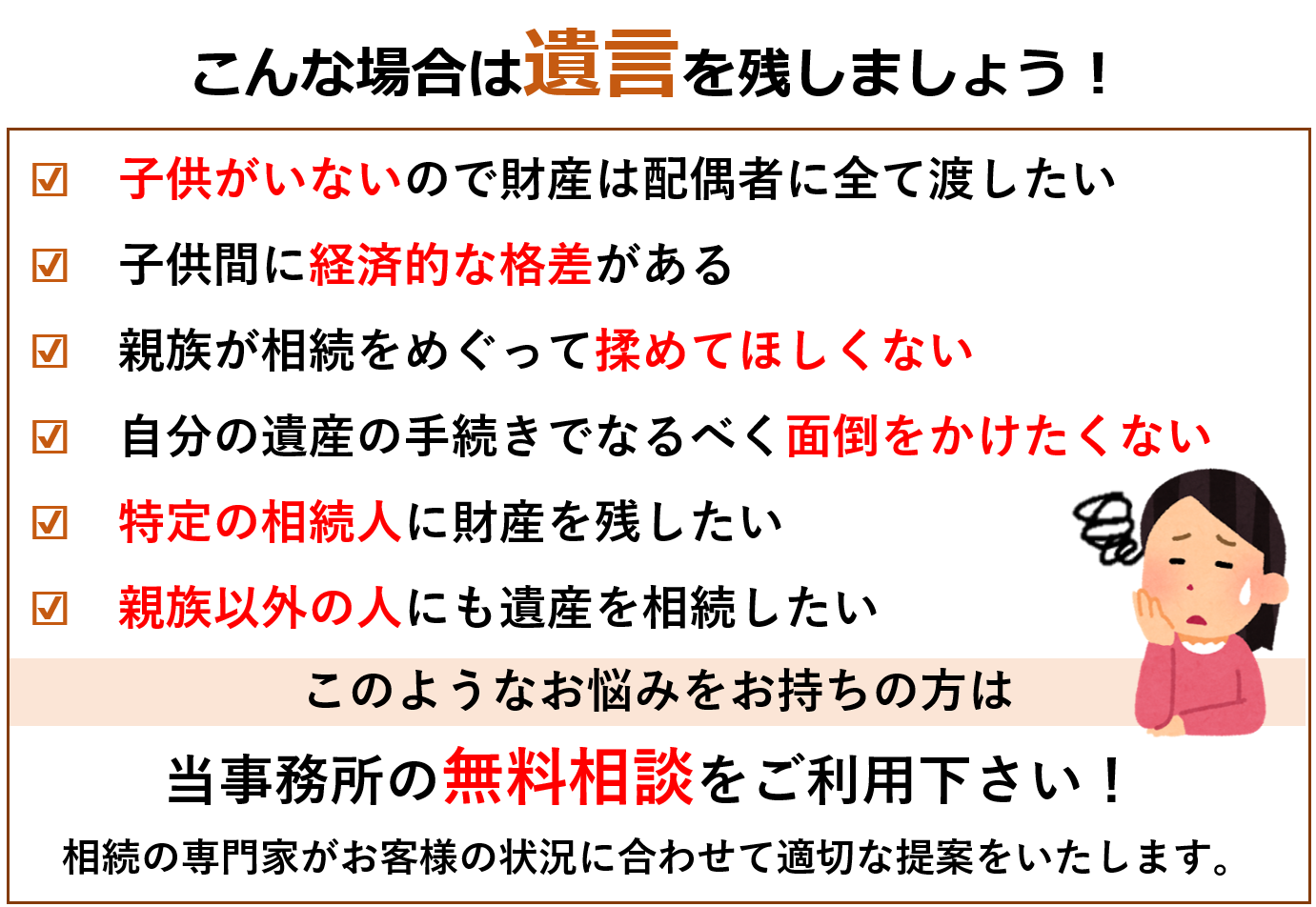

こんな場合は遺言を遺しましょう!

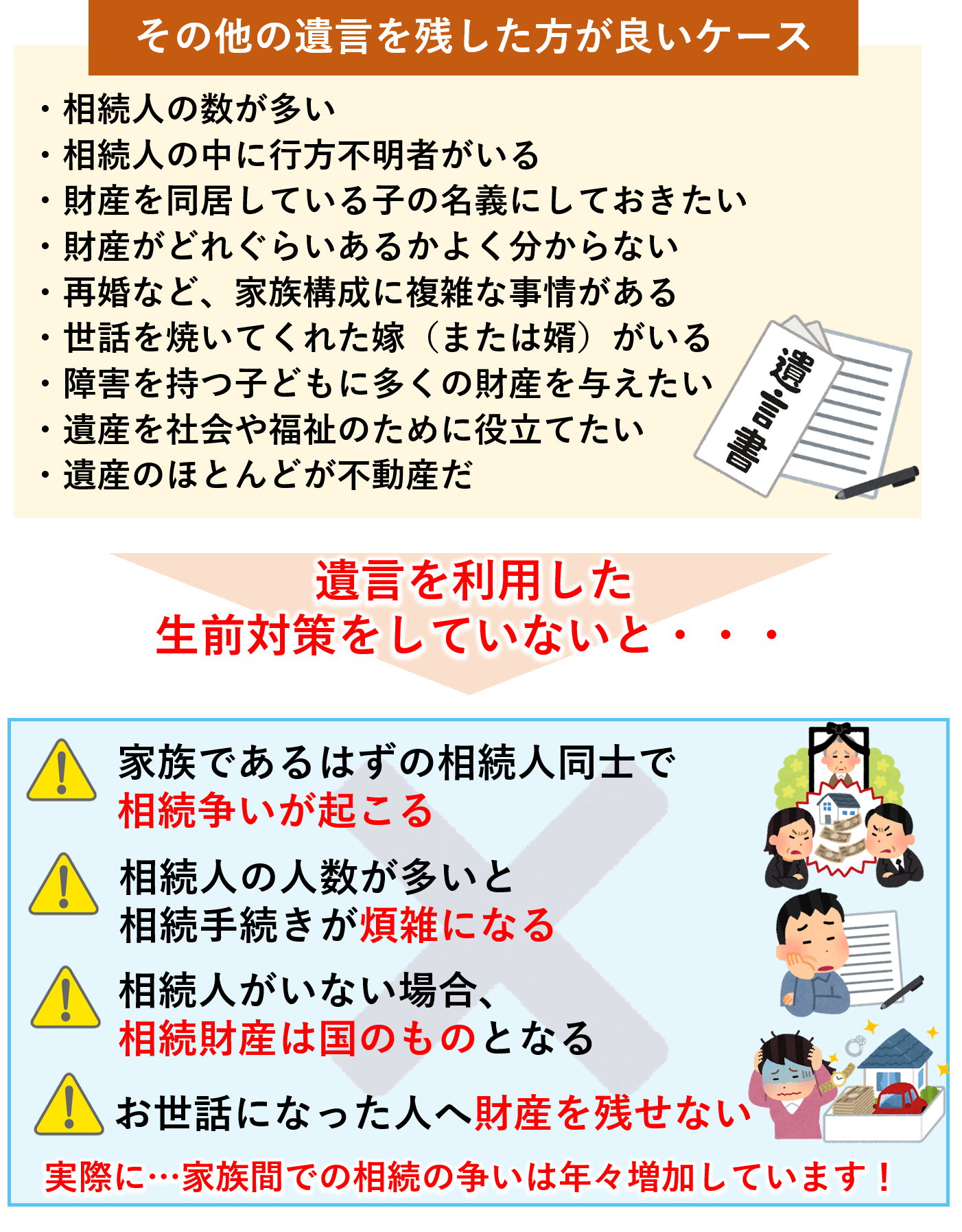

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは097-538-1418 になります。

お気軽にご相談ください。

遺言関連

|

遺言書作成サポート(自筆証書) |

55,000円(税込)~ |

|---|---|

|

遺言書作成サポート(公正証書) |

55,000円(税込)~ |

|

証人立会い |

11,000円(税込)/名 |

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

遺言執行費用

|

遺産評価総額 |

遺産額の1.0% |

|---|

※遺産額に関わらず、報酬は最低40万円からとなります。

LINE公式アカウントがございます!

当事務所の解決事例

● 何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

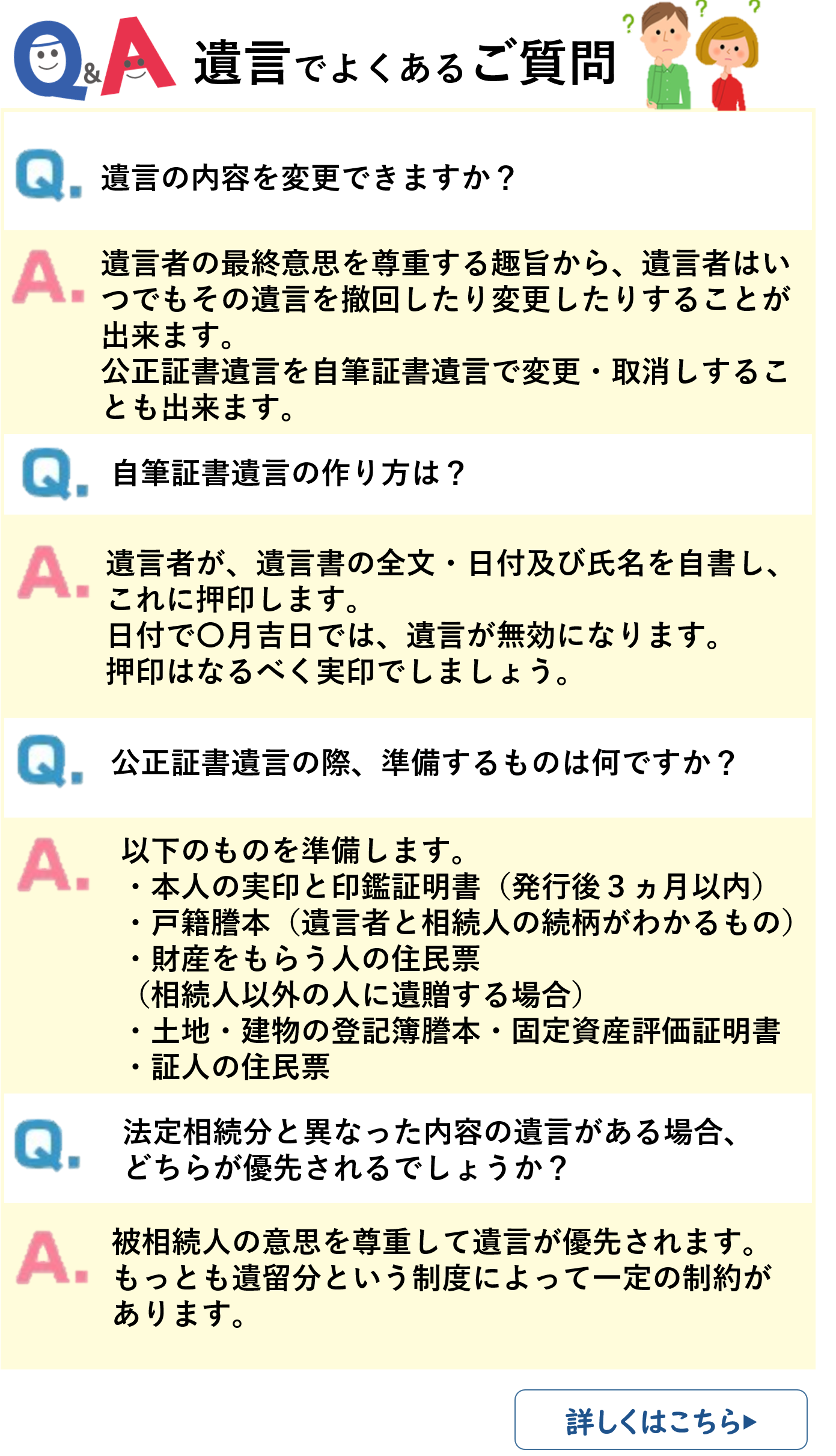

遺言でよくあるご質問

- 判例編1:相続人が押印した遺言書と相続欠格!?【司法書士が徹底解説!】

- 判例編2:遺言書を破棄・隠匿したら相続欠格になるか

- 判例編3:夫が亡くなり親族と姻族関係を終了したが、祭祀を引き継げるのか?

- 判例編4:占有は相続できるのか?【司法書士が徹底解説!】

- 判例編5:慰謝料の相続

- 判例編6:生命保険と相続

- 判例編7:賃料の相続【遺産分割について司法書士が徹底解説!】

- 判例編8:現金の相続【遺産分割協議について司法書士が徹底解説!】

- 相続財産調査】銀行への取引履歴の開示請求/不動産・預金の調べ方

- 判例編10:婚外子の相続分

- 判例編11:生命保険の特別受益

- 判例編12:相続放棄の熟慮期間の起算点

- 判例編13:成年後見人が特別縁故者になれるのか?【相続のキホンを徹底解説!】

- 判例編14:認知症と遺言

- 判例編15:添え手遺言

- 判例編16:自筆証書遺言の印鑑

- 判例編17:公正証書遺言が無効になる場合を【司法書士が解説】

- 判例編18:共同遺言